氧化镓作为极具潜力的第四代半导体材料,能承受超高电压、成本低,在电动汽车、轨道交通、5G/6G基站、智能电网、航空航天等系统中应用广泛,被誉为下一代高功率电子器件的“明星材料”。不过,作为新兴材料,氧化镓应用仍有诸多技术瓶颈待克服。

近期,国内氧化镓领域频频传出重大进展。

富加镓业突破6英寸VB法氧化镓单晶制备技术

9月15日,杭州富加镓业科技有限公司(以下简称富加镓业)宣布在氧化镓晶体生长领域取得重大突破——利用垂直布里奇曼法(VB法)在国内首次成功制备出6英寸氧化镓单晶晶锭,晶体等径高度达30mm,为功率器件所需导电性材料,可满足完整6英寸氧化镓导电型衬底的加工需求。

图片来源:杭州富加镓业科技有限公司

图为6英寸VB法氧化镓单晶锭

此前2024年12月,富加镓业率先在国内实现4英寸VB法氧化镓晶体制备,此次6英寸单晶的突破,实现晶体尺寸上的跨越式升级。

迄今为止,富加镓业进行了多轮次2-6英寸VB法氧化镓晶体生长,不断升级装备性能,验证生长装备稳定性。该公司已推出拥有自主知识产权的VB法氧化镓晶体生长设备及配套生长工艺包,加速氧化镓领域产业生态构建,推动氧化镓半导体产业的蓬勃发展。

未来,富加镓业将继续秉持创新驱动发展和繁荣氧化镓行业的理念,积极联合高校、科研院所及产业链上下游单位,不断提升装备与工艺技术水平,共同推进氧化镓材料的产业化应用。

苏州纳米所纳米加工平台在β-Ga₂O₃ 垂直功率器件方面取得进展

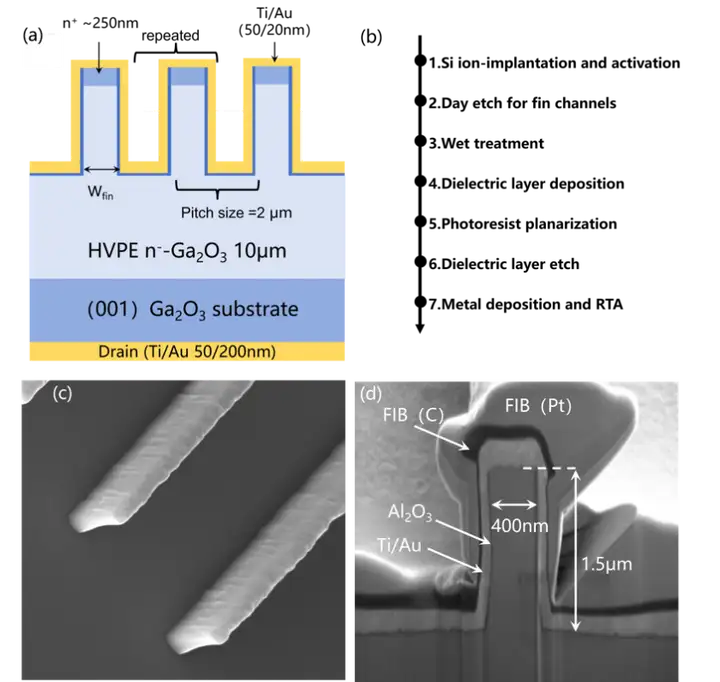

近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所纳米加工平台在氧化镓(β-Ga₂O₃)功率器件领域取得两项重要突破:首次基于纳米加工平台开发工艺制备了多鳍通道欧姆接触阳极β-Ga₂O₃二极管(MFCD),实现超低漏电的千伏级击穿电压;同时研制出高性能增强型垂直β-Ga₂O₃多鳍晶体管,创下4.3mΩ·cm²最低比导通电阻纪录。两项成果可为高温高压应用场景提供全新的解决方案。

1、多鳍通道二极管——打破传统垂直结构限制

图片来源:中国科学院苏州纳米所 图(a) 多鳍通道β-Ga₂O₃二极管的示意图,(b) 器件的关键工艺步骤,(c)鳍干法蚀刻后的扫描电子显微镜(SEM)图像, (d) 鳍宽400 nm二极管 SEM横截面图像

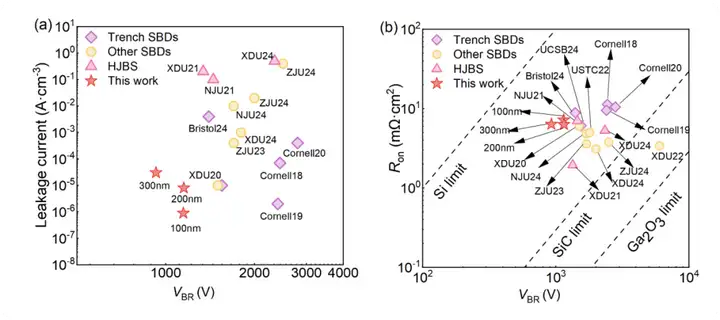

该器件通过独创的欧姆接触阳极设计替代传统肖特基结构,结合亚微米鳍沟道引发的侧壁自耗尽效应,成功解决了宽禁带半导体器件在高电场下的漏电失控难题。在无任何场板或钝化层辅助的情况下,0.1μm窄鳍器件展现出1148V击穿电压,反向漏电流稳定维持在1μA/cm²的商用水平,且在150℃高温环境下未出现性能衰减。欧姆接触的引入使比导通电阻降至7mΩ·cm²,较同类沟槽肖特基二极管降低35%,这一突破性进展可为光伏逆变器、电动汽车快充桩等高压场景提供全新的解决方案。

图片来源:中国科学院苏州纳米所 图(a) 垂直二极管的漏电流与击穿电压基准性能对比,(b) 本工作中β-Ga₂O₃垂直二极管和沟槽SBD的导通电阻与击穿电压基准性能对比,以及文献中报道的结果对比

该成果以Kilovolt-Class β-Ga₂O₃ Multi-Fin-Channel Diodes with Ohmic-Contact Anode为题发表在功率电子器件领域国际顶级会议IEEE 37th International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs 2025,第一作者为中国科学院苏州纳米所郭高甫和张晓东,通讯作者为张宝顺研究员和河南师范大学戴宪起教授。

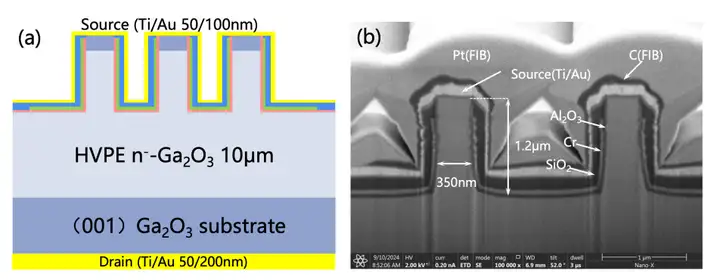

2、增强型垂直晶体管——破解”常开”难题

图(a) 多鳍通道 β-Ga₂O₃ FinFET示意图,(b)鳍宽300 nm二极管 SEM 横截面图像

针对氧化镓材料缺乏p型掺杂的核心瓶颈,研究团队同步研发出国际领先的增强型垂直多鳍晶体管。通过双栅极鳍形沟道几何限域技术,无需依赖p型层即实现可靠常关特性,其阈值电压达0.87V,开关比突破7×10⁶。创新地采用电子束光刻与非金属掩模刻蚀工艺,实现350nm鳍宽精度控制,配合双自对准平面化技术精准构筑源漏接触区。

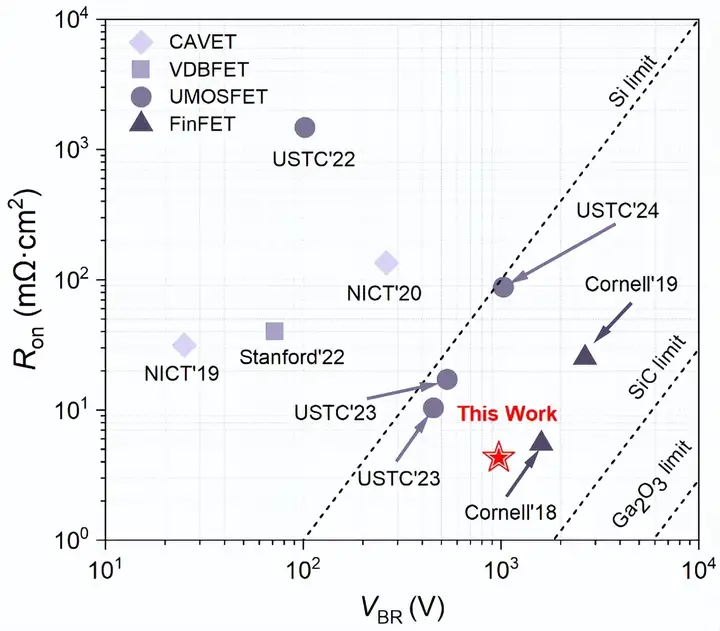

最终器件在10V工作电压下输出760A/cm²的超高电流密度,比导通电阻仅4.3mΩ·cm²,同时维持975V击穿电压与0.22GW/cm²的优异功率品质因数(PFOM),为数据中心电源及工业电机驱动芯片国产化奠定关键技术基础。

图片来源:中国科学院苏州纳米所 图为最新垂直β-Ga₂O₃ MOSFET器件的Vbr与R(on,sp)性能对比图

该成果以975V/4.3mΩ·cm² Enhancement-mode (001) β-Ga₂O₃ Vertical Multi-fin Power Transistors为题发表在半导体领域国际会议9th IEEE Electron Devices Technology and Manufacturing 2025,第一作者为中国科学院苏州纳米所郭高甫,通讯作者为张宝顺研究员和河南师范大学戴宪起教授。

氧化镓与“导热王者”金刚石成功“牵手”

中国科学报消息,中国科学院院士、西安电子科技大学教授郝跃团队的教授张进成、宁静巧妙引入石墨烯作为“翻译官”,让氧化镓与“导热王者”金刚石成功“牵手”,解决了散热难题,让芯片从此“冷静”工作。相关研究成果近日发表于《自然-通讯》。

图片来源:《自然-通讯》文章截图

氧化镓虽然应用前景广阔,但其存在散热性差这一痛点。据悉,氧化镓的导热能力只有硅材料的1/5,容易导致器件损坏、性能下降。为给氧化镓“降温”,研究团队起初想到了导热性能极好的金刚石,但单晶金刚石尺寸小、价格昂贵,难以大规模使用。于是团队转向成本更低的“多晶金刚石”,但在多晶上生长氧化镓薄膜时,材料会“乱长”(晶向紊乱),产生裂缝和应力,散热效果大打折扣。

最后,团队引入“石墨烯”作为中间缓冲层,它解决了两种材料之间的“沟通障碍”,屏蔽了多晶衬底的粗糙影响,使得氧化镓薄膜能够平整又高质量地生长在多晶金刚石上。团队还通过“氧-晶格协同调控”技术,即精细控制氧气和原子排列,实现了高质量氧化镓薄膜的稳定外延,从而使材料不再“乱长”,热应力也大幅降低。

实验测得,氧化镓和金刚石之间的热阻只有2.82平方米·开尔文/吉瓦——界面热阻大幅降低,只有传统技术的1/10左右。

这项突破不只是实验室成果,还解决了氧化镓器件的“自热”痛点,让高导热金刚石和氧化镓高效“联姻”,为解决氧化镓器件发热问题提供了全新思路,也为未来高性能、高可靠性电子器件的发展奠定了基础。

它释放了界面热应力,让热量高效传递。实验测得,氧化镓和金刚石之间的热阻只有2.82平方米·开尔文/吉瓦——界面热阻大幅降低,只有传统技术的1/10左右。”

(集邦化合物半导体 秦妍 整理)

更多SiC和GaN的市场资讯,请关注微信公众账号:集邦化合物半导体。